Творческие альянсы хрупки и недолговечны. Таков стереотип, который, впрочем, базируется на определенных закономерностях. Изучая угловатые, ломаные линии жизни гениев, можно заметить, что работать в содружестве с кем-то эти самые гении не могли. Гений – почти всегда индивидуалист. Почти!

Из каждого правила есть исключения. Вековой художественный союз трех бесспорно талантливых людей – Кукрыниксы — исключение в кубе. Таким количеством творцов внутри псевдонима мог похвастаться лишь некто Гривадий Горпожакс, написавший всего-то один роман! Кстати сами художники говорили, что работают они не втроем, а вчетвером – четвертым в компании Куприянова, Крылова и Соколова был вымышленный и очень покладистый персонаж Кукрыникса.

Вы когда-нибудь пробовали приготовить что-нибудь вдвоем? А втроем? Тогда вы понимаете, как трудно прийти к соглашению даже по такой ерунде, как щепотка соли. А теперь представьте себе процесс создания картины. И вас трое! Как же художникам удавалось не только не откусить друг палец по локоть, но и создавать цельные, композиционно сбалансированные картины, пульсирующие бешеной энергетикой?!

Как все начиналось

В 1925 году поэт Александр Жаров, известный, в том числе и стихотворением «Взвейтесь кострами…», работал редактором молодежного журнала «Комсомолия». В один из дней на заседание редакции зашли трое студентов и предложили стать иллюстраторами журнала. «Все трое?! — изумился Жаров, — что можете?». Ребята присели к столу и стали что-то быстро рисовать, по очереди перекидывая лист друг другу. Раз-два-три, и перед застывшими от удивления литераторами появились уморительные и необидные шаржи. Разумеется, трудоустройство состоялось.

Именно эта манера работы и стала впоследствии привычной для коллектива художников. Каждый вносил в рисунок свое видение и передавал его по кругу. Правило же было одно – не увлекаться деталями. Если деталь не помогает раскрыть послание, ее надо выбрасывать. Каждая точка, каждый штрих на рисунках Кукрыниксов неслучайны.

Сам псевдоним Кукрыниксы появился впервые в сатирической газете «Арапотдел», когда к дуэту Кукры, состоящему из Михаила Куприянова и Порфирия Крылова, присоединился Николай Соколов.

Отцы изопародии

На старте творческой мысли, находясь в поиске формы, содержания, а главное – допустимого потолка сарказма, Кукрыниксы любовались политическими карикатурами Оноре Домье – сухими, грубоватыми и необыкновенно едкими. Дерзкая изопародия молодых наблюдательных художников быстро завоевала и народную любовь, и благосклонность небожителей.

Почему? Ведь желающих художественно пошутить в юном государстве с четко обозначенными врагами было предостаточно. Кукрыниксы шутили снайперски. Используя портретное сходство, они подмечали и гиперполизировали все нелепое и смешное во внешности персонажей. Художники применяли непривычное сочетание техник – рисунок тушью, автолитографию, фотомонтаж, возводя карикатуру в ранг искусства. В соавторстве с коллективом нередко выступали и виртуозы слова уровня Маршака.

Смелость, меткость и злободневность поэтов нового времени придавала шаржам и пародийным иллюстрациям Кукрыниксов живость, емкость и остроту. Художники не скрывали своей оценки, в пародиях присутствовала авторская позиция. Социальная смелость подачи всегда подкупает аудиторию. Так произошло и с Кукрыниксами. Они стали всенародно популярны.

Ударим карикатурой по бездорожью и разгильдяйству

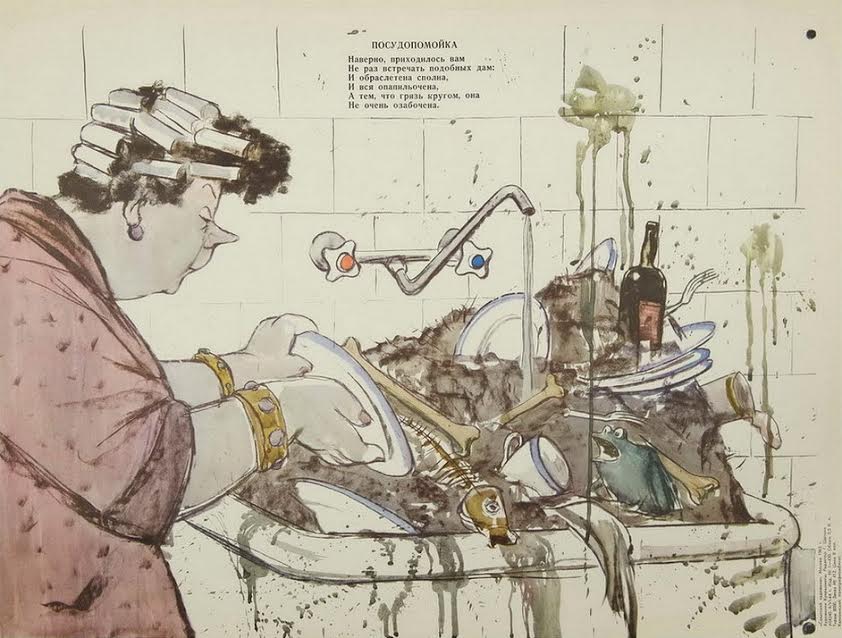

Художник пишет душой, карикатурист – сердцем. Карикатура – явление художественно-социальное. А в социальном плане в 30-е годы в стране было над чем поработать. Кукрыниксы метали отточенные линии-молнии в самые больные места молодого еще государства. Коммунальный быт, бюрократия, житейская неустроенность, безответственность чиновников – все это нашло остроумное отражение в по-зощенковски милых, но обличительных циклах «Старая Москва» и «Транспорт».

Художников часто печатали в газетах и журналах, а пародии Кукрыниксов по-прежнему сопровождались лаконичными строчками Маршака, Жарова, Архангельского. Кукрыниксам покровительствовал Горький. Именно он подсказал творческой группе заняться международной политической сатирой – направлением, которое впоследствии – но совсем не в миг, принесло Кукрыниксам мировую известность.

Есть любопытный факт – Горький хлопотал о поездке Кукрыниксов на Капри, но даже у самого издаваемого в СССР писателя не вышло вывезти полит-карикатуристов – а значит, потенциально опасных граждан, за границу. О том, что такая попытка была, Кукрыниксы узнали только через 50 лет, когда была опубликована архивная переписка Горького.

Бойцы пера на дорогах войны

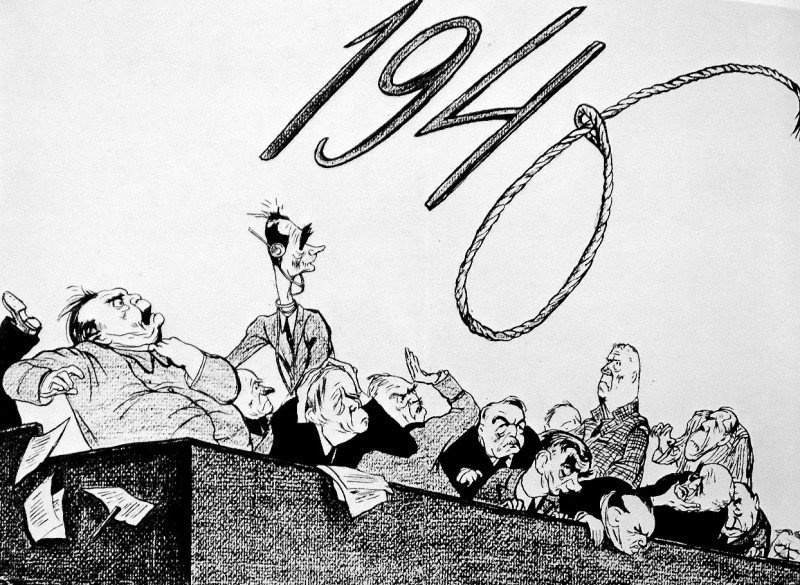

Приближение Второй мировой войны изменило творческое мировоззрение соратников по перу. Из смешливых мальчиков, художники превратились в разгневанных обличителей. Злой, яростный сарказм появился в работах 40-х годов.

Демоны политической истории, попав на кончик пера художников, становились отчаянно смешными, превращались в псов, гиен, индюков. Гротеск политической карикатуры Кукрыниксов заключался в гипертрофированных, но при этом целостных образах людей-монстров, в кристальной точности мысли, в выплескивающейся из рисунков непримиримости.

Новая форма и энергетика политической карикатуры Кукрыниксов заставила весь мир вздрогнуть от нашей концентрированной ненависти и отчаянной решимости. Агитки, плакаты, рисунки перепечатывались в зарубежной прессе.

В отличие от других известных карикатуристов, скажем, Виктора Дени или Херлуфа Бидструпа, подчеркивающих анекдотичность фюрера, каждая работа Кукрыниксов побуждала к борьбе, к действиям.

Вместе с Советской армией Кукрыниксы, как корреспонденты газеты «Правда», прошли по обугленным деревням и разрушенным городам войны. Итогом этого похода стали несколько картин-событий, радикально отличающихся от всех предыдущих работ художников.

«Бегство фашистов из Новгорода» и «Таня» — две работы, переосмысливающие взгляд карикатуристов на войну. В этих картинах вторжению противостоит сама русская история, русский характер.

После войны Кукрыниксы отправились в Нюрнберг. В результате появилась серия графических работ под общим названием «Обвинение». Внимательно рассматривая лица нацистских преступников, художники подмечали черты нравственного вырождения – мир увидел Кальтенбруннера, похожего на хищную птицу, питающуюся падалью; Геринга, свернувшегося удавом; Розенберга – получерта-полусвинью; жабообразного Штрейхера. У всех в глазах тупость и страх. Или это ужас перед осознанием содеянного?

О точности образов говорит такой факт: английский карикатурист Дэвид Лоу, прибывший на Нюренбергский процесс сразу опознал всех фашистских преступников, хотя был знаком с ними только по портретам Кукрыниксов.

В завершение военного цикла надо добавить еще одну важную заслугу Кукрыниксов – картина «Конец», которая хранится в Государственной Третьяковской галерее, открыла дорогу в большое искусство произведениям, которые раньше не могли об этом и помышлять. Кукрыниксы доказали, что гротеск возможен в большой живописи. В картине есть и ужас войны, и позорный крах режима, и близость советских войск, и издевательская демонстрация трусливой беспомощности нацистских лидеров.

Мирные Кукрыниксы

После войны, оставшись верными социальной волне, Кукрыниксы создали несколько интересных циклов. Например, «О Дряни». Эти карикатуры более зрелые и менее колючие. Художники стали старше, да и острота проблем не могла сравниться с предыдущими десятилетиями. К счастью.

Во времена оттепели, художники, привыкшие творить с надрывом, оставили общественное поле битвы и перешли к мирному созиданию – именно в этот период было создано огромное количество замечательных иллюстраций к произведениям классиков. Впрочем, для не классиков тоже.

Сейчас, когда ведется нескончаемый спор о том, какова будет дальнейшая судьба бумажной литературы, самое время вспомнить книжки, которые были в каждом доме — издания с рисунками Куприянова, Крылова, Соколова и конечно же их верного спутника Кукрыниксы.

Рекомендуем также: