«После всех моих встреч с Распутиным, всего виденного и слышанного мною, я окончательно убедился, что в нем скрыто все зло и главная причина всех несчастий России: не будет Распутина, не будет и той сатанинской силы, в руки которой попали Государь и Императрица»

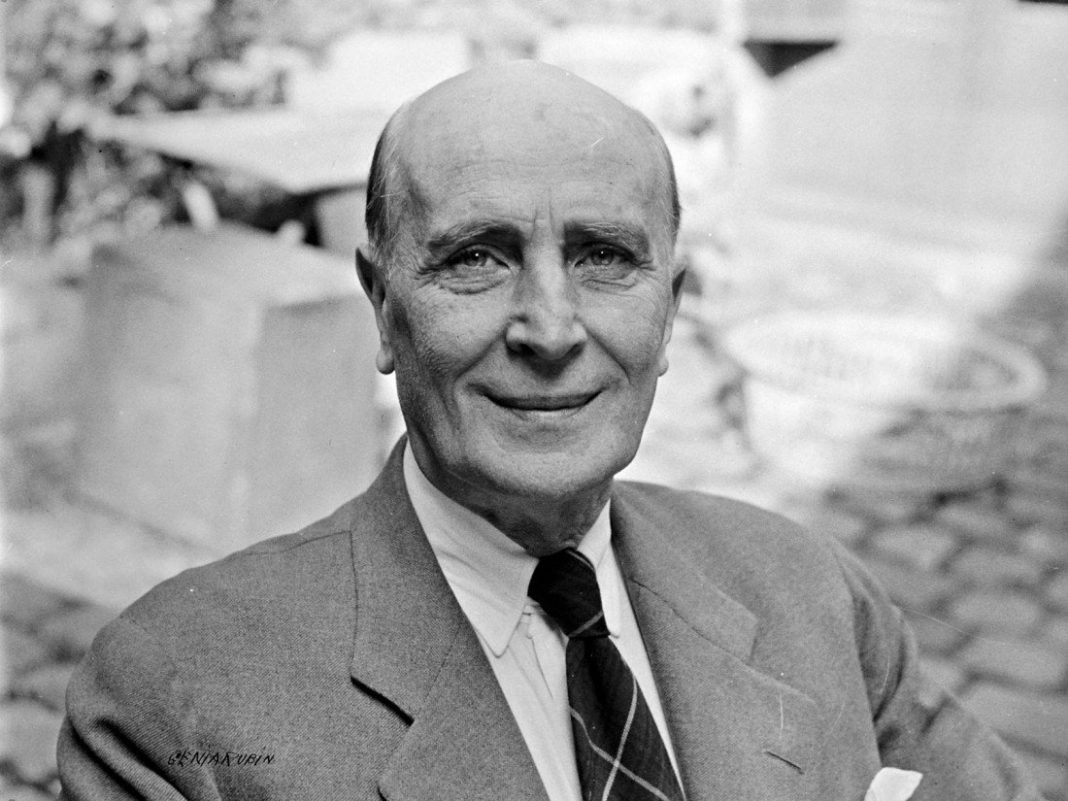

Феликс Юсупов — один из самых противоречивых персонажей в истории России. Несмотря на свои несметные богатства последний из рода Юсуповых — князь Феликс Феликсович запомнился больше как участник заговора против знаменитого народного старца — русского крестьянина Григория Рапутина. И даже тот факт, что Феликс Юсупов был одним из самых богатых людей в России в начале ХХ века, он так и остался в истории не как богач, а как убийца. А между тем, личность была весьма интересная. Чего только стоят оставленные им мемуары, в которых он подробнейшим образом описывает и «устранение» Распутина, и события предшествующие этому.

Но кем в действительности был Феликс Юсупов? И насколько оправдан был факт убиения «старца» в масштабах огромной страны — Российской империи, стоявшей, якобы, на пороге бездны с приходом Григория Распутина в царский дом? Но в начале, немного о самом Феликсе Юсупове.

Итак, Феликс Феликсович граф Сумароков-Эльстон, князь Юсупов (1887-1967) – праправнук М.И. Кутузова и внук по побочной линии прусского короля Фридриха-Вильгельма IV.

«Родился я 24 марта 1887 года в нашем петербургском доме на Мойке. Накануне, уверяли меня, матушка ночь напролет танцевала на балу в Зимнем, значит, говорили, дитя будет весело и склонно к танцам. И впрямь по натуре я весельчак, но танцор скверный.

При крещенье получил я имя Феликс. Крестили меня дед по матери князь Николай Юсупов и прабабка, графиня де Шово. На крестинах в домашней церкви поп чуть не утопил меня в купели, куда окунал три раза по православному обычаю. Говорят, я насилу очухался.

Родился я таким хилым, что врачи дали мне сроку жизни – сутки, и таким уродливым, что пятилетний братец мой Николай закричал, увидев меня: «Выкиньте его в окно!».

Я родился четвертым мальчиком. Двое умерло во младенчестве. Нося меня, матушка ожидала дочь, и детское приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня девочкой. Я не огорчался, даже, напротив, гордился. «Смотрите, – кричал я прохожим на улице, – какой я красивый!» Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер.» (Князь Феликс Юсупов. Мемуары)

***

В отрочестве князь страдал лунатизмом, и всю свою жизнь был склонен к мистике. Был не чужд странностям, причудам и эпатажным выходкам. «Сладу со мной не было. Принуждения я не терпел. Если что хочу – вынь да положь; потакал своим прихотям и жаждал воли, а там хоть потоп».

За год до написания Валентином Серовым портрета «графчика» (как иронически за глаза называл художник юного Феликса), родители отправили пятнадцатилетнего сына в путешествие по Италии «со старым преподавателем искусств Адрианом Праховым». Известный историк искусства и археолог «научил меня, однако, не совсем тому, чему должен был», – жаловался впоследствии Феликс Юсупов. Наставник и ученик днем ходили по ренессансным церквам и музеям, а по ночам по борделям.

Юный Юсупов очень скоро стал «светским львом», трансвеститом и бисексуалом. В парижском театре Де Капюсин он в роскошном женском наряде даже привлек внимание самого короля Эдуарда VII. В женском обличие он будет исполнять сопрано цыганские песни в «Аквариуме», самом шикарном петербургском кабаре, а офицеры станут приглашать на ужин к «Медведю». «Женщины мне покорялись, но долго у меня не удерживались. Я привык уже, что ухаживают за мной, и сам ухаживать не хотел. И главное – любил я только себя. Мне нравилось быть предметом любви и внимания. И даже это было не важно, но важно было, чтобы все прихоти мои исполнялись».

Спустя годы Феликс Юсупов однажды, в тяжелую минуту, остановится перед серовским портретом, висевшим в Архангельском. Это случится, когда на дуэли погибнет его старший брат Николай, и он станет единственным наследником всего юсуповского состояния. «Бескрайний парк со статуями и грабовыми аллеями. Дворец с бесценными сокровищами. И когда-нибудь они будут моими, – думал он в тот момент. – А ведь это малая толика всего уготованного мне судьбой богатства. Я – один из самых богатых людей России! Эта мысль опьяняла… Роскошь, богатство и власть – это и казалось мне жизнью. Убожество мне претило… Но что, если война или революция разорит меня?.. Но эта мысль была не выносима. Я скорее вернулся к себе. По дороге я остановился перед собственным портретом работы Серова. Внимательно всмотрелся в самого себя. Серов – подлинный физиономист; как никто, схватывал он характер. Отрок на портрете предо мной был горд, тщеславен и бессердечен. Стало быть, смерть брата не изменила меня: все те же себялюбивые мечтания? И так мерзок я стал самому себе, что чуть было с собой не покончил! И то сказать: родителей пожалел».

***

Феликсу предстояла длинная и причудливая жизнь. Он проучился три года в Оксфордском университетском колледже, но особой образованности и высокой культуры не приобрел. Учился в Пажеском корпусе. Объездит Европу вдоль и поперек. Породнился с царской семьей, удачно женившись на племяннице императора Николая II – княжне Ирине Александровне: ее мать была сестрой государя. А после 1919 года навсегда покинет любимую Россию. В эмиграции — в Париже он напишет на французском языке обширнейшие воспоминания-мемуары, а также отдельную книжку об убийстве Распутина. В них с свойственной ему аристократичностью и упрямством, напрочь лишенный самокритичности, он расскажет кем в действительности был «злой гений Распутин».

«Распутин должен исчезнуть»

«В конце августа 1915 года было официально объявлено, что великий князь Николай отстранен от должности главнокомандующего и отослан на кавказский фронт, а командование армией принимает сам император. Общество встретило известие, в общем, враждебно. Ни для кого не было секретом, что сделалось все под давлением «старца». Распутин, уговаривая царя, то интриговал, то, наконец, взывал к его христианской совести. Государь ему как ни слабая помеха, а все ж лучше бы с глаз долой. Нет Николая – руки развязаны. С отъездом государя в армию Распутин стал бывать в Царском чуть не каждый день. Советы и мненья его приобретали силу закона и тотчас передавались в Ставку. Не спросясь «старца», не принимали ни одно военное решение. Царица доверяла ему слепо, и он сплеча решал насущные, а порой и секретные государственные вопросы. Через государыню Распутин правил государством.

Великими князьями и знатью затеян был заговор с целью отстранения от власти и пострижения императрицы. Распутина предполагалось сослать в Сибирь, царя низложить, а царевича Алексея возвести на престол. В заговоре были все вплоть до генералов. На английского посла сэра Джорджа Бьюкенена, имевшего сношения с левыми партиями, пало подозрение в содействии революционерам.

В императорском окружении многие пытались объяснить государю, как опасно влияние «старца» и для династии, и для России в целом. Но всем был один ответ: «Все – клевета. На святых всегда клевещут». Во время одной оргии «святого» сфотографировали и фотографии показали царице. Она разгневалась и приказала полиции разыскать негодяя, который-де, осмелился выдать себя за «старца», чтобы опорочить его. Императрица Мария Федоровна написала царю, умоляя удалить Распутина и запретить царице вмешиваться в государственные дела. Молила о том не она одна. Царь рассказал царице, ибо говорил ей все. Она прекратила отношения со всеми якобы «давившими» на государя.

Матушка моя одна из первых выступила против «старца». Однажды она особенно долго беседовала с царицей и, казалось бы, смогла открыть ей глаза на «русского крестьянина». Но Распутин и компания не дремали. Нашли тысячу предлогов и матушку от государыни удалили. Долгое время они не виделись. Наконец летом 1916 года матушка решила попытаться последний раз и просила принять ее в Александровском дворце. Царица встретила ее холодно и, узнав о цели визита, просила покинуть дворец. Матушка отвечала, что не уйдет, пока не скажет всего. И действительно сказала все. Императрица молча выслушала, встала и, повернувшись уйти, бросила на прощание: «Надеюсь, больше мы не увидимся».

Позже великая княгиня Елизавета Федоровна, также почти не бывая в Царском, приехала переговорить с сестрой. После того ожидали мы ее у себя. Сидели как на иголках, гадали, чем кончится. Пришла она к нам дрожащая, в слезах. «Сестра выгнала меня, как собаку! – воскликнула она. – Бедный Ники, бедная Россия!»

Германия тем временем засылала в окружение «старца» шпионов из Швеции и продажных банкиров. Распутин, напившись, становился болтлив и выбалтывал им невольно, а то и вольно все подряд. Думаю, такими путем и узнала Германия день прибытия к нам лорда Китченера. Корабль Китченера, плывшего в Россию с целью убедить императора выслать Распутина и отстранить императрицу от власти, был уничтожен 6 июня 1916 года.

В этом 1916 году, когда дела на фронте шли все хуже, а царь слабел от наркотических зелий, которыми ежедневно опаивали его по наущенью Распутина, «старец» стал всесилен. Мало того, что назначал и увольнял он министров и генералов, помыкал епископами и архиепископами, он вознамерился низложить государя, посадить на трон больного наследника, объявить императрицу регентшей и заключить сепаратный мир с Германией.

Надежд открыть глаза государям не осталось. Как в таком случае избавить Россию от злого ее гения? Тем же вопросом, что и я, задавались великий князь Дмитрий и думский депутат Пуришкевич. Не сговариваясь еще, каждый в одиночку, пришли мы к единому заключению: Распутина необходимо убрать, пусть даже ценой убийства.

«Распутин – Каков он был – Причины и следствия его влияния»

Наша память соткана из света и тени, воспоминания, оставляемые бурною жизнью, то грустны, то радостны, то трагичны, то замечательны. Есть прекрасные, есть ужасные, такие, каких лучше б и вовсе не было.

В 1927 году написал я книгу «Конец Распутина» потому лишь, что следовало рассказать правду в ответ на лживые россказни, всюду печатавшиеся. Сегодня не стал бы возвращаться к этой правде, если бы мог оставить в мемуарах пробел. И только важность и серьезность дела заставляет меня заполнить страницу. Пересказываю вкратце факты, о которых подробно писал я в той первой книге.

О политической роли Распутина говорилось много. А вот сам «старец» и дикое поведенье его, в каковом, быть может, причина его успеха, описаны менее. Потому, думаю, прежде, чем рассказать о том, что случилось в подвалах на Мойке, надобно подробней поговорить о субъекте, которого мы с великим князем Дмитрием и депутатом Пуришкевичем решились уничтожить.

Родился он в 1871 году в Покровской слободе, Тобольской губернии. Родитель Григория Ефимовича – горький пьяница, вор и барышник Ефим Новых. Сын пошел по стопам отца – перекупал лошадей, был «варнаком». «Варнак» у сибиряков означает – отпетый мерзавец. Сыздетства Григория звали на селе «распутником», откуда и фамилия. Крестьяне побивали его палками, пристава по приказу исправника прилюдно наказывали плетью, а ему хоть бы что, только крепче становился.

Влиянье тамошнего попа пробудило в нем тягу к мистике. Тяга эта, правда, была довольно сомнительна: грубый, чувственный темперамент вскоре привел его в секту хлыстов. Хлысты якобы общались, со Святым Духом и воплощали Бога через «христов» путем самых разнузданных страстей. Были в этой хлыстовской ереси и языческие, и совсем первобытные пережитки и предрассудки. На свои ночные радения они собирались в избе или на поляне, жгли сотни свечей и доводили себя до религиозного экстаза и эротического бреда. Сперва шли моленья и песнопенья, потом хороводы. Начинали кружить медленно, ускоряли, наконец вертелись как одержимые. Головокруженье требовалось для «Божьего озарения». Кто ослаб, того вожак Хоровода хлещет плетью. И вот уж все пали на землю в экстазных корчах. Хоровод завершился повальным совокуплением. Однако в них уже вселился «Святой Дух», и за себя они не в ответе: Дух говорит и действует через них, стало быть, и грех, содеянный по его указке, лежит на нем.

Распутин был особенный мастер «Божьих озарений». Поставил он у себя во дворе сруб без окон, так сказать, баню), где устраивал действа с хлыстовским мистическо-садистским душком.

Попы донесли, и пришлось ему уйти из деревни. К тому времени ему исполнилось тридцать три года. И пустился он в хождения по Сибири, и дальше по России, по большим монастырям. Из кожи вон лез, чтобы казаться самой святостью. Мучил себя, как факир, развивая волю и магнетическую силу взгляда. Читал в монастырских библиотеках церковнославянские книги. Не имев прежде никакого ученья и не отягощенный знанием, с ходу запоминал тексты, не понимая их, но складывая в Памяти. В будущее они пригодились ему, чтобы покорить не только невежд, но и знающих людей, и саму царицу, окончившую курс философии в Оксфорде.

В Петербурге в Александро-Невской лавре принял его отец Иоанн Кронштадтский. Поначалу отец Иоанн склонился душой к сему «юному сибирскому оракулу», увидел в нем «искру Божью».

Петербург, стало быть, покорен. Открылись мошеннику новые возможности. И он – назад к себе в село, нажив свои барыши. Сперва водит дружбу с полуграмотными дьячками и причетниками, потом завоевывает иереев и игуменов. Эти тоже видят в нем «посланника Божия».

А дьяволу того и надо. В Царицыне он лишает девственности монахиню под предлогом изгнания бесов. В Казани замечен выбегающим из борделя с голой девкой впереди себя, которую хлещет ремнем. В Тобольске соблазняет мужнюю жену, благочестивую даму, супругу инженера, и доводит ее до того, что та во всеуслышанье кричит о своей страсти к нему и похваляется позором. Что ж с того? Хлысту все позволено! И греховная связь с ним – благодать Божья.

Слава «святого» растет не по дням, а по часам. Народ встает на колени, завидев его. «Христе наш; Спасителю наш, помолись за нас, грешных! Господь внемлет тебе!» А он им: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, благословляю вас, братия. Веруйте! Христос придет скоро. Терпите Честнаго Распятия ради! Его же ради умерщвляйте плоть свою!..»

Таков человек был, в 1906 году представившийся молодым избранником Божьим, ученым, но простодушным; архимандриту Феофану, ректору Санкт-Петербургской духовной академии и личному духовнику государыни императрицы. Он, Феофан, честный и благочестивый пастырь, станет его покровителем в петербургских околоцерковных кругах.

Петербургский пророк в два счета покорил столичных оккультистов и некромантов. Одни из первых, самых ярых приверженцев «человека Божия» – великие княгини-черногорки. Именно они в 1900 году приводили ко двору мага Филиппа. Именно они представят императору и императрице Распутина. Отзыв архимандрита Феофана рассеял последние государевы сомненья:

«Григорий Ефимович – простой крестьянин. Вашим величествам полезно послушать голос самой земли русской. Знаю я, в чем его упрекают. Известны мне все грехи его. Их много, есть и тяжкие. Но таковы в нем сила раскаяния и простодушная вера в милосердие Божие, что уготовано ему, я уверен, вечное блаженство. Покаявшись, он чист, как дитя, только вынутый из купели. Господь явно отметил его».

Распутин оказался хитер и дальновиден: не скрывал своего крестьянского происхождения. «Мужик в смазных сапогах топчет дворцовый паркет», – скажет он сам про себя. Но карьеру он делает не на лести, отнюдь. С государями говорит он жестко, почти грубо и тупо – «голосом земли русской». Морис Палеолог, в ту пору посол Франции в Петербурге, рассказывал, что, спросив одну даму, увлечена ль и она Распутиным, услышал в ответ:

«Я? Вовсе нет! Физически он мне даже и мерзок! Руки грязные, ногти черные, борода нечесана! Фу!.. А все ж он занятен! Он натура пылкая и художественная. Порой очень красноречив. У него есть воображение и чувство таинственного… Он то прост, то насмешлив, то страстен, то глуп, то весел, то поэтичен. Но притом всегда естествен. Более того: бесстыден и циничен поразительно…»

Анна Вырубова, фрейлина и наперсница царицы, очень скоро стала Распутину подругой и союзницей. О ней, урожденной Танеевой, одной из подружек моего детства, барышне толстой и невзрачной, я уже рассказывал прежде. В 1903 году она стала императрицыной фрейлиной, а четырьмя годами позже вышла замуж за морского офицера Вырубова. Венчали их с большой помпой в царскосельской дворцовой церкви. Государыня была свидетельницею при свадебной церемонии. Несколько дней спустя она захотела представить Анюту «старцу». Благословляя новобрачную, Распутин сказал: «Не быть твоему браку ни счастливым, ни долгим». Предсказанье сбылось.

Молодые поселились в Царском близ Александровского дворца. Однажды вечером, вернувшись домой, Вырубов обнаружил, что дверь заперта. Сказали ему, что у жены его в гостях государыня и Распутин. Он дождался их ухода, вошел в дом и устроил жене бурную сцену, ибо накануне строго-настрого запретил ей принимать «старца». Говорят, что и побил он ее. Анюта выбежала из дома и бросилась к императрице, умоляя защитить от мужа, который, кричала она, ее убьет. Вскоре состоялся развод.

Дело нашумело. Слишком значительны оказались его участники. Последствия были роковыми. Государыня защищала Анну. Распутин не зевал и сумел подчинить себе государынину подругу. И впредь она стала послушным его орудием.

Вырубова не достойна была дружбы императрицы. Любить она государыню любила, но отнюдь не бескорыстно. Любила, как любит раб господина, не подпускала никого к больной встревоженной царице, а для того наговаривала на все окруженье.

Как царицына наперсница Анна Танеева-Вырубова была на особом положении, а с появленьем Распутина получила еще и новые возможности. Для политики она умом не вышла, зато стороной могла влиять хотя б как посредница. Эта мысль пьянила ее. Распутину она выдаст все тайны государыни и поможет ему прибрать к рукам государственные дела.

Так и случилось: «старец» быстро вошел в силу. Бесконечные просители ломились к нему. Были тут и большие чиновники, и церковные иерархи, и великосветские дамы, и многие прочие.

Обзавелся Распутин ценным помощником – терапевтом Бадмаевым, человеком восточного происхождения, лекарем-неучем, уверявшим, что вывез из Монголии магические травы И снадобья, какие правдой и неправдой добыл у тибетских магов. А на деле сам варил эти зелья из порошков, взятых у дружка-аптекаря. Подавал свои дурманы и возбудители как «Тибетский эликсир», «Бальзам Нгуен-Чен», «Эссенция черного лотоса» и т. д. Шарлатан и «старец» стоили друг друга и быстро нашли общий язык.

Как известно, пришла беда отворяй ворота. Пораженье в русско-японской войне, революционные беспорядки 1905 года, болезнь царевича усилили потребность в помощи Божьей, а значит, и в «посланце Божьем».

По правде, главным распутинским козырем было ослепленье несчастной императрицы Александры Федоровны. Что объясняет и, может, в какой-то мере извиняет ее, сказать трудно.

Принцесса Алиса Гессенская явилась в Россию траурную. Царицей она стала, не успев ни освоиться, ни сдружиться с народом, над которым собиралась царить. Но, тотчас оказавшись в центре всеобщего вниманья, она, от природы стеснительная и нервная, и вовсе смутилась и одеревенела. И потому прослыла холодной и черствой. А там и спесивой, и презрительной. Но была у ней вера в особую свою миссию и страстное желанье помочь супругу, потрясенному смертью отца и тяжестью новой роли. Она стала вмешиваться в дела государства. Тут решили, что она вдобавок властолюбива, а государь слаб. Молодая царица поняла, что не понравилась ни двору, ни народу, и совсем замкнулась в себе.

Обращение в православие усилило в ней природную склонность к мистицизму и экзальтации. Отсюда ее тяга к колдунам Папюсу и Филиппу, потом – к «старцу». Но главная причина слепой ее веры в «Божьего человека» – ужасная болезнь царевича. Первый человек для матери тот, в ком видит она спасителя своего чада. К тому ж сын, любимый и долгожданный, за жизнь которого дрожит она ежеминутно, – наследник трона! Играя на родительских и монарших чувствах государей, Распутин и прибрал к рукам всю Россию.

Конечно, Распутин обладал гипнотической силой. Министр Столыпин, открыто боровшийся с ним, рассказывал, как, призвав его однажды к себе, чуть было сам не попал под его гипноз:

«Он вперил в меня свои бесцветные глаза и стал сыпать стихами из Библии, при этом странно размахивая руками. Я почувствовал отвращение к проходимцу и в то же время очень сильное его на себе психологическое воздействие. Однако я овладел собой, велел ему замолчать и сказал, что он целиком в моей власти».

Столыпин, чудом уцелевший при первом покушении на него в 1906 году, был убит вскоре после этой встречи.

Скандальное поведение «старца», его закулисное влияние на государственные дела, разнузданность его нравов, наконец, возмутили людей дальновидных. Уже и печать, не считаясь с цензурой, взялась за него.

Распутин решил на время исчезнуть. В марте 1911 года взял он посох странника и отправился в Иерусалим. Позже он появился в Царицыне, где провел лето у приятеля своего, иеромонаха Илиодора. Зимой он вернулся в Петербург и снова пустился во все тяжкие.

Святым «старец» казался лишь издали. Извозчики, возившие его с девками в бани, официанты, служившие ему в ночных оргиях, шпики, за ним следившие, знали цену его «святости». Революционерам это было, понятное дело, на руку.

Иные, поначалу его покровители, прозрели. Архимандрит Феофан, проклиная себя за свою слепоту, простить себе не мог, что представил Распутина ко двору. Он во всеуслышание выступил против «старца». И всего-то и добился, что был сослан в Тавриду. В то же время Тобольскую епархию получил продажный невежественный монах, давнишний его приятель. Это позволило обер-прокурору Синода представить Распутина к рукоположению. Православная церковь воспротивилась. Особенно протестовал епископ саратовский Гермоген. Он собрал священников и монахов, в том числе бывшего товарища Распутина Илиодора, и призвал к себе «старца». Встреча была бурной. Кандидату в попы не поздоровилось. Кричали: «Проклятый! Богохульник! Развратник! Грязный скот! Орудие дьявола!..» Наконец, просто плюнули ему в лицо. Распутин пытался отвечать бранью. Его святейшество, исполинского росту, ударил Распутина по макушке своим наперсным крестом: «На колени, негодный! Встань на колени перед святыми иконами!.. Проси прощенья у Господа за свои непотребства! Клянись, что не опоганишь более присутствием своим дворец нашего государя!..».

Распутин, в испарине и с кровью из носа, стал бить себя в грудь, бормотать молитвы, клясться во всем, что требовали. Но едва вышел от них, помчался жаловаться в Царское Село. Месть последовала тотчас. Спустя несколько дней Гермоген был снят с епископства, а Илиодор схвачен и сослан отбывать наказание в дальный монастырь. И все ж священства Распутин не получил.

Вслед за церковью восстала дума. «Я собой пожертвую, я сам убью мерзавца!» – кричал депутат Пуришкевич. Владимир Николаевич Коковцов, председатель совета министров, отправился к царю и заклинал отослать Распутина в Сибирь. В тот же день Распутин позвонил близкому другу Коковцова. «Друг твой председатель запугивал Папу, – сказал он. – Наговорил на меня гадостей, да что толку. Папа с Мамой все одно меня любят. Так и скажи своему Николаичу Володьке». Под давлением Распутина со товарищи в 1914 году В.Н. Коковцова отстранили от должности председателя совета.

Государь тем не менее понял, что общественному мнению следует уступить. Один-единственный раз не внял он мольбам императрицы и выслал Распутина в его деревню в Сибирь.

Два года «старец» появлялся в Петербурге лишь ненадолго, но во дворце по-прежнему плясали под его дудку. Уезжая, он предупредил: «Знаю, что меня хулить будут. Не слушайте никого! Бросите меня – в полгода потеряете и престол, и мальчонку».

К одному приятелю «старца» попало письмо Папюса императрице, писанное в конце 1915 года, которое кончалось так: «С точки зренья кабалистической Распутин – словно ящик Пандоры. Заключены в нем все грехи, злодеянья и мерзости русского народа. Разбейся сей ящик – содержимое тотчас разлетится по всей России».

Осенью 1912 года царское семейство находилось в Спале, в Польше. Незначительный ушиб вызвал у царевича сильнейшее кровотечение. Дитя было при смерти. В тамошней церкви попы молились день и ночь. В Москве пред чудотворной иконой Иверской Божьей Матери был отслужен молебен. В Петербурге народ беспрестанно ставил свечки в Казанском соборе. Распутину сообщалось все. Он телеграфировал царице: «Господь узрел твои слезы и внял моленьям твоим. Не крушись, сын твой жив будет». На другой день жар у мальчика спал. Два дня спустя царевич поправился и окреп. И окрепла вера несчастной императрицы в Распутина.

В 1914 году некая крестьянка ударила Распутина ножом. Более месяца жизнь его висела на волоске. Вопреки всем ожиданиям «старец» оправился от страшной ножевой раны. В сентябре он вернулся в Петербург. Поначалу, казалось, его несколько отдалили. Императрица занималась своими госпиталем, мастерскими, санитарным поездом. Близкие ее говорили, что никогда еще она не была так хороша. Распутин не являлся во дворец, не телефонировав предварительно. Это было ново. Все заметили и радовались. Однако же окружали «старца» лица влиятельные, связавшие с ним собственное преуспеяние. Вскоре он стал еще сильнее, чем прежде.

В июле 15-го новый обер-прокурор Синода Самарин доложил императору, что не сможет исполнять свои обязанности, если Распутин будет продолжать помыкать церковными властями. Государь отдал распоряжение о высылке «старца», однако через месяц тот снова явился в Петербург.

Конспирация – Сеанс гипноза – Исповедь «старца»

Уверенный, что действовать необходимо, я открылся Ирине. С ней мы были единомышленники. Надеялся я, что без труда найду людей решительных, готовых действовать вместе со мной. Поговорил я то с одним, то с другим. И надежды мои рассеялись. Те, кто кипел ненавистью к «старцу», вдруг возлюбляли его, как только я предлагал перейти от слов к делу. Собственное спокойствие и безопасность оказывались дороже.

Председатель Думы Родзянко ответил, однако, совсем иначе. «Как же тут действовать, – сказал он, – если все министры и приближенные к его величеству – люди Распутина? Да, выход один: убить негодяя. Но в России нет на то ни одного смельчака. Не будь я так стар, я бы сам его прикончил».

Слова Родзянки укрепили меня. Но можно ли хладнокровно раздумывать, как именно убьешь?

Я говорил уже, что по натуре не воитель. В той внутренней борьбе, какая происходила во мне, одолела сила, мне не свойственная.

Дмитрий находился в Ставке. В его отсутствие я часто виделся с поручиком Сухотиным, раненным на фронте и проходившим лечение в Петербурге. Друг он был надежный. Я доверился ему и спросил, поможет ли он. Сухотин обещал, ни минуты не колеблясь.

Разговор наш состоялся в день, когда вернулся в. к. Дмитрий. Я встретился с ним на другое утро. Великий князь признался, что и сам давно подумывал об убийстве, хотя способа убить «старца» себе не представлял. Дмитрий поделился со мной впечатлениями, какие вывез из Ставки. Были они тревожны. Показалось ему, что государя намеренно опаивают зельем, якобы лекарством, чтобы парализовать его волю. Дмитрий добавил, что должен вернуться в Ставку, но пробудет там, вероятно, недолго, потому что дворцовый комендант генерал Воейков хочет отдалить его от государя.

Вечером пришел ко мне поручик Сухотин. Я пересказал ему наш разговор с великим князем, и мы тотчас стали обдумывать план действий. Решили, что я сдружусь с Распутиным и войду к нему в доверие, чтобы в точности знать о его политических шагах.

Мы еще не вполне отказались от надежды обойтись без крови, например, откупиться от него деньгами. Если ж кровопролитие неизбежно, оставалось принять последнее решение. Я предложил бросить жребий, кому из нас выстрелить в «старца».

Очень вскоре мне позвонила приятельница моя, барышня Г., у которой в 1909 году я познакомился с Распутиным, и позвала прийти на другой день к ее матери, чтобы увидаться со «старцем». Григорий Ефимович желал возобновить знакомство.

На ловца и зверь бежит. Но, признаюсь, мучительно было злоупотребить доверием м-ль Г., ничего не подозревавшей. Пришлось мне заглушить голос совести.

Назавтра, стало быть, прибыл я к Г. Очень скоро пожаловал и «старец». Он сильно переменился. Растолстел, лицо его оплыло. Простого крестьянского кафтана более не носил, щеголял теперь в голубой шелковой с вышивкою рубашке и бархатных шароварах. В обращении, как показалось мне, он был еще грубее и беззастенчивей.

Заметив меня, он подмигнул и улыбнулся. Потом подошел и облобызал, и я с трудом скрыл отвращение. Распутин казался озабоченным и беспокойно ходил взад-вперед по гостиной. Несколько раз спросил, не звонили ль ему по телефону. Наконец он уселся рядом со мной и стал расспрашивать, чем ныне занят я. Спросил, когда отбываю на фронт. Я силился отвечать любезно, но покровительский его тон меня раздражал.

Услышав все, что хотел знать обо мне, Распутин пустился в пространные бессвязные рассуждения о Господе Боге и любви к ближнему. Тщетно я искал в них смысл иль хоть намек на личное. Чем более слушал я, тем более убеждался, что он и сам не понимает, о чем толкует. Он разливался, а поклонницы его благоговейно и восторженно на него смотрели. Они впитывали каждое слово, видя во всем глубочайший мистический смысл.

Распутин вечно похвалялся даром целителя, и решил я, что, дабы сблизиться с ним, попрошу лечить меня. Объявил ему, что болен. Сказал, что испытываю сильную усталость, а доктора ничего не могут сделать.

– Я тебя вылечу, – ответил он. – Дохтора ничего не смыслят. А у меня, голубчик мой, всяк поправляется, ведь лечу я аки Господь, и леченье у меня не человечье, а Божье. А вот сам увидишь.

Тут раздался телефонный звонок. «Меня, должно, – сказал он беспокойно. – Поди узнай, в чем дело», – велел он м-ль Г. Девица тотчас вышла, ничуть не удивившись начальничьему тону.

Звонили действительно Распутину. Поговорив по телефону, он вернулся с расстроенной физиономией, поспешно простился и вышел.

Я решил не искать с ним встречи, пока сам он не объявится.

Объявился он скоро. В тот же вечер принесли мне от барышни Г. записку. В ней передавала она извинения от Распутина за внезапный уход и звала прийти на другой день и принести с собой по просьбе «старца» гитару. Узнав, что я пою, он желал меня послушать. Я тотчас ответил согласием.

И на этот раз опять пришел я к Г. немногим раньше Распутина. Пока не было его, я спросил у хозяйки, почему накануне он ушел столь внезапно.

– Ему сообщили, что некое важное дело грозило кончиться плохо. К счастью, – добавила девица, – все обо шлось. Григорий Ефимович разгневался и очень кричал, там испугались и уступили.

– Где – там? – спросил я.

М-ль Г. осеклась.

– В Царском Селе, – сказала она нехотя.

Волновался «старец», как выяснилось, за назначение Протопопова на пост министра внутренних дел. Распутинцы были – за, все остальные царя отговаривали. Стоило Распутину появиться в Царском, назначение состоялось.

Распутин приехал в прекрасном расположении духа и с жаждой общения.

– Не сердись, голубчик, за давешнее, – сказал он мне. – Не виноват я. Надо ж было наказать злодеев. Много их нынче развелось.

– Я все уладил, – продолжал он, обратившись к барышне Г., – пришлось самому во дворец поспешать. Не успел войти, Аннушка тут как тут. Хнычет и талдычит: «Все пропало, Григорий Ефимыч, одна надежда на вас. А вот и вы, слава Богу». Меня тотчас и приняли. Смотрю – Мама не в духах, а Папа – по комнате туда-сюда, туда-сюда. Я как прикрикну, они сразу присмирели. А как пригрозил, что уйду и ну их совсем, они на все согласные стали.

Мы перешли в столовую. М-ль Г. разливала чай и потчевала «старца» сластями и пирожным.

– Видал, какая добрая да ласковая? – сказал он. – Всегда обо мне думает. А ты-то гитару принес?

– Да, вот она.

– Ну-к давай, пой, ужо послушаем.

Я сделал над собой усилие, взял гитару и запел цыганский романс.

– Хорошо поешь, – сказал он. – С душой ноешь. Еще пой.

Я спел еще, и грустное, и веселое. Распутин хотел продолженья.

– Кажется, вам понравилось, как я пою, – сказал я. – Но если б вы знали, до чего мне худо. И задор вроде есть, и охота, а выходит не так, как хотелось бы. Скоро устаю. Доктора меня лечат, но все без толку.

– Да я тя враз исправлю. Пойдем-ка вот вместе к цыганам, всю хворь как рукой снимет.

– Ходил уже, не однажды ходил. И нимало не помогло, – отвечал я со смехом.

Распутин тоже засмеялся.

– А со мной, мой голубь, другое дело. Со мной, милый, веселье другое. Пойдем, не пожалеешь.

И Распутин рассказал в подробностях, как куролесил у цыган, как пел и плясал с ними.

Мать и дочь Г. не знали, куда глаза девать. Сальности «старца» смущали их.

– Не верьте ничему, – сказали дамы. – Григорий Ефимович шутит. Не было этого. Он сам на себя наговаривает.

Хозяйкины оправдания разъярили Распутина. Он стукнул кулаком по столу и грязно выругался. Дамы смолкли. «Старец» снова повернулся ко мне.

– Ну, что, – сказал он, – айда к цыганам? Говорю, поправлю тебя. Вот увидишь. После спасибо скажешь. И девулю с собой возьмем.

М-ль Г. покраснела, ее матушка побледнела.

– Григорий Ефимович, – сказала она, – да что же это такое? Зачем вы позорите себя? И дочь моя здесь причем? Она хочет молиться с вами, а вы ее к цыганам… Нехорошо говорить так…

– Что еще выдумала? – ответил Распутин, зло посмотрев на нее. – Не знаешь, что ль, что, ежли со мной, никакого греха нет. И какая тя муха нынче укусила? А ты, мой милый, – продолжал он, снова обратившись ко мне, – не слушай ее, делай, что говорю, и все хорошо будет.

Идти к цыганам мне вовсе не хотелось. Однако, не желая отказать прямо, я ответил, что зачислен в пажеский корпус и не имею права посещать увеселительные заведения.

Но Распутин стоял на своем. Уверил, что нарядит меня так, что никто не узнает и все будет шито-крыто. Я, однако, ничего ему не обещал, но сказал, что позвоню по телефону позже.

На прощанье он сказал мне:

– Хочу видать тебя часто. Приходи ко мне чай пить. Только упреди загодя. – И бесцеремонно похлопал меня по плечу.

Отношения наши, необходимые для осуществления моего плана, крепли. Но каких усилий мне это стоило! После каждой встречи с Распутиным мне казалось, что я весь в грязи. В тот вечер я позвонил ему и отказался от цыган наотрез, сославшись на завтрашний экзамен, к которому-де, должен подготовиться. Занятия мои в самом деле отнимали много времени, и встречи со «старцем» пришлось отложить.

Прошло несколько времени. Я встретил барышню Г.

– И не стыдно вам? – сказала она. – Григорий Ефимович все еще ждет нас.

Она попросила пойти с ней вместе на другой день к «старцу», и я обещал.

Приехав на Фонтанку, мы оставили автомобиль на углу Гороховой, а до дома № 64, где жил Распутин, прошли пешком. Всякий его гость поступал именно так – из предосторожности, чтобы не привлекать внимания полиции, наблюдавшей за домом. М-ль Г. сообщила, что люди из охраны «старца» дежурили на парадной лестнице, и мы поднялись по боковой. Распутин сам открыл нам.

– А вот и ты! – сказал он мне. – А я уж было на тебя осерчал. Который день тебя дожидаю.

Он провел нас из кухни в спальню. Она была маленькая и просто обставленная. В углу вдоль стены стояла узкая койка, покрытая лисьей шкурой – подарок Вырубовой. У койки – большой крашеный деревянный сундук. В углу напротив – иконы и лампа. На стенах – портреты государей и дешевые гравюры с библейскими сценами. Из спальни мы вышли в столовую, где накрыт был чай.

На столе кипел самовар, в тарелках лежали пирожки, печенье, орехи и прочие лакомства, в вазочках – варенье и фрукты, посреди – корзина цветов.

Стояла дубовая мебель, стулья с высокими спинками и во всю стену буфет с посудой. Плохая живопись и над столом бронзовая лампа с абажуром довершали убранство.

Все дышало мещанством и благополучием.

Распутин усадил нас за чай. Поначалу беседа не клеилась. Не смолкая, звонил телефон и являлись посетители, к которым отходил он в соседнюю комнату. Хождения взад-вперед заметно злили его.

В одну из его отлучек в столовую внесли большую корзину с цветами. К букету была приколота записка.

– Григорью Ефимычу? – спросил я м-ль Г.

Та кивнула утвердительно.

Распутин вскоре вернулся. На цветы он даже не глянул. Он сел рядом со мной и налил себе чаю.

– Григорий Ефимыч, – сказал я, – вам цветы приносят, как примадонне.

Он рассмеялся.

– Дуры эти бабы, балуют, дуры, меня. Кажный день цветы шлют. Знают, что люблю.

Потом повернулся к м-ль Г.

– Выдь-ка на час. Мне надо поговорить с ним.

Г. послушно встала и вышла.

Как только мы остались одни, Распутин придвинулся и взял меня за руку.

– Что, милый, – сказал он, – хорошо у меня? А вот приходи почаще, еще лучше будет.

Он заглянул мне в глаза.

– Да не бойся, не съем, – продолжал он ласково. – Вот узнаешь меня, сам увидишь, каков я есть человек. Я все могу. Папа и Мама меня и то слушают. И ты слушай. Нынче вечером буду у них, скажу, что поил тебя чаем. Им понравится.

Мне, однако, совсем не хотелось, чтобы государи узнали о моем свидании с Распутиным. Я понимал, что государыня расскажет все Вырубовой, а та учует неладное. И будет права. Моя ненависть к «старцу» была ей известна. Некогда я сам ей в том признался.

– Знаете, Григорий Ефимыч, – сказал я, – лучше б вы им обо мне не говорили. Если отец с матерью узнают, что я был у вас, не миновать скандала.

Распутин согласился со мной и обещал молчать. После чего заговорил о политике и стал поносить думу.

– Всех и дел им, что кости мне мыть. Государь огорчается. Ин да ладно. Скоро я их разгоню и на фронт ушлю. Будут знать, как языком трепать. Ужо попомнят меня.

– Но, Григорий Ефимыч, вы, если б и могли разогнать Думу, как же на деле-то разгоните?

– Очень просто, мой милый. Вот будешь мне другом и товарищем, все узнаешь. А теперь одно скажу: царица – настоящая государыня. И ум, и сила при ей. А мне все, что хошь, позволит. Ну, а сам – как дите малое. Разве ж это царь? Ему бы дома в халате сидеть да цветы нюхать, а не править. Власть ему не по зубам. А вот мы ему, Бог даст, подсобим.

Я сдержал негодование и, как ни в чем не бывало, спросил, так ли он уверен в своих людях.

– Откуда вам знать, Григорий Ефимыч, что им от вас надо и что у них на уме? А вдруг они недоброе затевают?

Распутин снисходительно улыбнулся.

– Хочешь Боженьку уму-разуму научить? А Он не напрасно меня к помазаннику в помощь послал. Говорю тебе: не жить им без меня. Я с ними попросту. Станут кобениться – так я кулаком по столу и – со двора. А они бегом за мной умолять, мол, постой, Григорий Ефимович, мол, не ходи, останься, все по-твоему будет, только нас не бросай. Зато и любят, и уважают меня. Я третьего дня говорил с самим, просил назначить кой-кого, а сам – мол, потом да потом. Я и пригрозил уйти. Уйду, говорю, в Сибирь, а вы пропадайте пропадом. От Господа отворачиваетесь! Ну, так сыночек ваш и помрет, и вам за то гореть в геенне огненной! Вот какой у меня с ними разговор. Но дела мне еще много. У них там полно злодеев, и все им нашептывают, что, мол, Григорий Ефимович недобрый человек, погубить вас хочет… Все вздор. И с чегой-то мне губить их? Люди они хорошие, Богу молятся.

– Но, Григорий Ефимыч, – возразил я, – государево доверие – это еще не все. Вы же знаете, что о вас рассказывают. И не только в России. В иностранных газетах вас тоже не хвалят. Думаю, если вы и вправду любите государей, так уйдете и уедете в Сибирь. Мало ли что. У вас врагов много. Всякое может случиться.

– Да нет, милый. Это ты по незнанью говоришь. Бог того не допустит. Коли Он послал меня к ним, значит, так тому и быть. А что до пустобрехов наших и ихних, начхать на всех. Сами себе сук рубят.

Распутин вскочил и нервно заходил по комнате.

Я внимательно следил за ним. Вид у него стал тревожный и мрачный. Вдруг он обернулся, подошел ко мне и уставился на меня долгим взглядом.

У меня мороз прошел по коже. Взгляд Распутина был силы необыкновенной. Не отрывая от меня глаз, «старец» легонько погладил меня по шее, лукаво улыбнулся и сладко и вкрадчиво предложил выпить вина. Я согласился. Он вышел и вернулся с бутылкой мадеры, налил себе и мне и выпил за мое здоровье.

– Когда снова придешь? – спросил он.

Тут вошла барышня Г. и сказала, что пора ехать в Царское.

– А я заболтался! Совсем забыл, что энти-то ждут! Ну, да не беда… Им не впервой. Бывало, звонят мне по телефону, посылают за мной, а я и не еду. А потом свалюсь, как снег на голову… Ну, и рады-радехоньки! Еще больше любят… Прощай покудова, милый, – прибавил он.

Потом повернулся к м-ль Г. и сказал, кивнув на меня:

– А он малый умный, ей-ей, умный. Только б его с толку не сбили. Будет меня слушаться, добро. Правда, девонька? Вот и вразуми его, пусть знает. Ну, прощай, милок. Приходи скорее.

Он поцеловал меня и вышел, а мы с Г. снова сошли черной лестницей.

– Не правда ли, у Григория Ефимовича как дома? – сказала Г. – При нем забываешь мирские горести! У него дар вносить в душу мир и покой!

Я не стал спорить. Заметил, однако:

– Григорью Ефимычу лучше б поскорей уехать из Петербурга.

– Почему? – спросила она.

– Потому что рано или поздно его убьют. Я в этом абсолютно уверен и советую вам постараться как следует объяснить ему, какой опасности он себя подвергает. Он должен уехать.

– Нет, что вы! – вскричала Г. в ужасе. – Ничего подобного не случится! Господь не допустит! Поймите вы наконец, он – наша единственная опора и утешение. Исчезнет он – все погибнет. Государыня правильно говорит, что, пока он здесь, она за сына спокойна. И сам Григорий Ефимыч сказал: «Убьют меня – умрет и царевич». На него уже и покушались не раз, да только Бог его нам хранит. А теперь он и сам осторожней стал, и охрана при нем день и ночь. Ничего с ним не случится.

Мы подошли к дому Г.

– Когда я увижу вас? – спросила моя спутница.

– Позвоните, когда повидаетесь с ним.

С беспокойством гадал я, какое впечатление произвел на Распутина наш разговор. Все же, кажется, без кровопролития не обойтись. «Старец» мнит, что всесилен, и чувствует себя в безопасности. К тому ж и думать нечего соблазнять его деньгами. По всему, человек он не бедный. А если правда, что он, пусть невольно, работает на Германию, стало быть, получает много больше, чем можем предложить мы.

Занятия в пажеском корпусе отнимали массу времени. Возвращался я поздно, но и тут было не до отдыха. Мысли о Распутине не давали покоя. Я раздумывал о степени его вины и мысленно видел, какой колоссальный заговор затеян против России, а ведь «старец» – душа его. Ведал ли он, что творил? Вопрос этот мучил меня. Часами я припоминал все, что знал о нем, пытаясь объяснить противоречия его души и найти извинения его гнусностям. А потом вставало предо мной его распутство, бесстыдство и, самое главное, бессовестность по отношению к царской семье.

Но мало-помалу из всей этой мешанины фактов и доводов проступил образ Распутина, вполне определенный и немудреный.

Сибирский мужичонка, невежественный, беспринципный, циничный и жадный, волею случая оказавшийся близ сильных мира сего. Безграничное влияние на императорскую семью, обожанье поклонниц, постоянные оргии и опасная праздность, к какой приучен он не был, уничтожили в нем остатки совести.

Но что за люди так умело использовали и вели его – неведомо для него самого? Ибо сомнительно, что Распутин понимал все это. И вряд ли знал, кто его водители. К тому ж он и имен никогда не помнил. Звал всех, как ему нравилось. В одной из наших с ним будущих бесед, намекая на каких-то тайных друзей, назвал их «зелеными». Похоже, что он и в глаза их не видел, а сносился с ними через посредников.

– «Зеленые» проживают в Швеции. Побывай-ка у них, познакомься.

– Так они и в России есть?

– Нет, в России – «зелененькие». Они друзья и «зеленым», и нам. Люди умные.

Спустя несколько дней, когда я все еще раздумывал о Распутине, м-ль Г. сообщила по телефону, что «старец» снова зовет меня к цыганам. Я опять, сославшись на экзамены, отказался, но сказал, что, если Григорий Ефимыч хочет увидеться, я приду к нему пить чай.

Пришел я к Распутину на другой день. Он был сама любезность. Я напомнил, что он обещал меня вылечить.

– Вылечу, – отвечал он, – в три дни вылечу. Выпьем вот сперва чайку, а потом пойдем ко мне в кабинет, чтоб нам не мешали. Я помолюсь Богу и боль из тебя выну. Только слушай меня, милок, и все будет хорошо.

Мы выпили чаю, и Распутин впервые привел меня в свой рабочий кабинет – маленькую комнату с канапе, кожаными креслами и большим, заваленным бумагами столом.

«Старец» уложил меня на канапе. Потом, проникновенно глядя мне в глаза, стал водить рукой по моей груди, голове, шее. Опустился на колени, положил руки мне на лоб и зашептал молитву. Наши лица были так близко, что я видел только его глаза. Он оставался так некоторое время. Вдруг вскочил и стал делать надо мной пассы.

Гипнотическая власть Распутина была огромна. Я чувствовал, как неведомая сила проникает в меня и разливает тепло по всему телу. В то же время наступило оцепененье. Я одеревенел. Хотел говорить, но язык не слушался. Потихоньку я погрузился в забытье, словно выпил сонного зелья. Только и видел пред собой горящий распутинский взгляд. Два фосфоресцирующих луча слились в огненное пятно, и пятно то близилось, то отдалялось.

Я слышал голос «старца», но не мог разобрать слов.

Я лежал так, не в силах ни крикнуть, ни шевельнуться. Только мысль оставалась на воле, и я понимал, что исподволь оказываюсь во власти гипнотизера. И усилием воли я попытался гипнозу сопротивляться. Сила его, однако, росла, как бы окружая меня плотной оболочкой. Впечатленье неравной борьбы двух личностей. Все ж, понял я, до конца он меня не сломил. Двигаться, однако, я не мог, пока он сам не приказал мне встать.

Вскоре я стал различать его силуэт, лицо и глаза. Жуткое огненное пятно исчезло.

– На сей раз хватит, мой милый, – сказал он.

Но, хоть он и смотрел на меня пристально, по всему, усмотрел он далеко не все: никакого сопротивления себе он не заметил. «Старец» удовлетворенно улыбнулся, будучи уверен, что отныне я в его власти.

Вдруг он резко потянул меня за руку. Я поднялся и сел. Голова кружилась, во всем теле была слабость. С огромным усилием я встал на ноги и сделал несколько шагов. Ноги были чужие и не слушались.

Распутин следил за каждым моим движением.

– На тебе благодать Господня, – наконец сказал он. – Увидишь, зараз полегчает.

Прощаясь, он взял с меня слово прийти к нему вскоре. С тех пор я стал бывать у Распутина постоянно. «Леченье» продолжалось, и доверие «старца» к пациенту росло.

– Ты, милый, и впрямь парень с умом, – объявил он однажды. – Все понимаешь с полуслова. Хочешь, назначу тя министром.

Его предложение меня обеспокоило. Я знал, что «старец» все может, и представил, как осмеют и ославят меня за такую протекцию. Я ответил ему со смехом:

– Я вам чем могу, помогу только не делайте меня министром.

– А что смеешься? Думаешь, не в моей это власти? Все в моей власти. Что хочу, то и ворочу. Говорю, быть те министром.

Говорил он с такой уверенностью, что я испугался не на шутку. И удивятся же все, когда в газетах напишут о таком назначении.

– Прошу вас, Григорий Ефимыч, оставьте это. Ну что я за министр? Да и зачем? Лучше нам тайно дружить.

– А может, ты и прав, – ответил он. – Будь по-твоему.

И потом добавил:

– А знаешь, не всяк рассуждает как ты. Другие приходят и говорят: «Сделай мне то, устрой мне это». Кажному что-нибудь надо.

– Ну, а вы что же?

– Пошлю их к министру али другому начальнику да записку с собой дам. А то запущу их прямехонько в Царское. Так и раздаю должностя.

– И министры слушаются?

– А то нет! – вкричал Распутин. – Я ж их сам и поставил. Еще б им не слушаться! Они знают, что к чему… Все меня боятся, все до единого, – сказал он, помолчав. – Мне достаточно кулаком по столу стукнуть. Только так с вами, знатью, и надо. Вам бахилы мои не нравятся! Гордецы вы все, мой милый, отседа и грехи ваши. Хочешь угодить Господу, смири гордыню.

И Распутин захохотал. Он напился и хотел откровенничать.

Поведал он мне, каким образом смирял у «нас» гордыню.

– Видишь ли, голубь, – сказал он, странно улыбнувшись, – бабы – первые гордячки. С них-то и надобно начинать. Ну, так я всех энтих дамочек в баню. И говорю им: «Вы теперича разденьтесь и вымойте мужика». Которая начнет ломаться, у меня с ней разговор короткий… И всю гордость, милый ты мой, как рукой снимет.

С ужасом выслушивал я грязные признанья, которых подробности и передать не могу. Молчал и не перебивал его. А он говорил и пил.

– А ты-то че ж не угощаешься? Али вина боишься? Лучше снадобья нет. Лечит от всего, и в аптеку бечь не надо. Сам Господь даровал нам питие во укрепленье души и тела. Вот и я в ем сил набираюсь. Кстати, слыхал про Бадмаева? Вот те дохтур так дохтур. Сам снадобья варит. А ихние Боткин с Деревеньковым – бестолочи. Бадмаевские травки природа дала. Они в лесах, и в полях, и в горах растут. И растит их Господь, оттого и сила в них Божья.

– А скажите, Григорий Ефимыч, – вставил я осторожно, – правда ли, что этими травами поят государя и наследника?

– Знамо дело, поят. Сама за тем доглядывает. И Анютка глядит. Боятся вот только, чтоб Боткин не пронюхал. Я вить им твержу: прознают дохтура, больному худо станет. Вот они и бдят.

– А что за травы вы даете государю и наследнику?

– Всякие, милый, всякие. Самому – чай благодати даю. Он ему сердце утихомирит, и царь сразу добрый да веселый сделается. Да и что он за царь? Он дитя Божье, а не царь. Сам потом увидишь, как мы все проделываем. Грю те, наша возьмет.

– То есть, что значит – ваша возьмет, Григорий Ефимыч?

– Ишь, любопытный какой… Все-то ему и скажи… Придет время, узнаешь.

Никогда еще Распутин не говорил со мной столь откровенно. По всему, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Не хотелось упускать возможность узнать о распутинских кознях. Я предложил ему выпить со мной еще. Молча наполняли мы стаканы. Распутин опрокидывал в глотку, а я пригубливал. Опустошив бутылку очень крепкой мадеры, он на нетвердых ногах пошел к буфету и принес еще бутылку. Я снова налил ему стакан, сделал вид, что налил и себе, и продолжил расспросы.

– А помните, Григорий Ефимыч, вы давеча говорили, что хотите меня взять в помощники? Я всей душой. Только прежде объясните свои дела. Говорите, перемены опять грядут? А когда? И что за перемены такие?

Распутин остро на меня глянул, потом прикрыл глаза, подумал и сказал:

– А вот какие: хватит войны, хватит крови, пора остановить бойню. Немцы, я чай, тоже нам братья. А Господь что сказал? Господь сказал – возлюби врага яко брата… Потому-то и надобно войну кончить. А сам, мол, нет да нет. И сама ни в какую. Ктой-то у них явно дурной советчик. А толку-то что. Прикажу вот – придется им послушаться… Теперича еще рано, готово еще не все. Ну, а как покончим, объявим Лександру регентшей при малолетнем наследнике. Самого сошлем на покой в Ливадию. Ему там хорошо будет. Устал, болезный, пущай отдохнет. Там на цветочках, и к Боженьке ближе. Самому-то есть в чем покаяться. Век молиться будет, не замолит войну энту.

А царица – умная, вторая Катька. Она уж и теперь всем правит. Вот увидишь, с ней чем дальше, тем лучше будет. Выгоню, говорит, всех болтунов из думы. Вот и ладно. Пущай убираются ко всем чертям. А то затеяли скинуть помазанника Божья. А мы их самих сковырнем! Давно уж пора! И которые супротив меня идут, тем тоже не сдобровать!

Распутин оживлялся все более. Пьяный, он и не думал уж прятаться.

– Я как загнанный зверь, – жаловался он. – Господа вельможи ищут моей смерти. Я им поперек дороги встал. Зато народ уважает, что я в сапогах да кафтане государей поучаю. На то воля Божья. Господь мне сил-то и придал. Я в сердцах чужих сокровенное читаю. Ты, милой, сметлив, поможешь мне. Я научу тебя кой-чему… На том денег наживешь. А тебе небось и не надо. Ты небось побогаче царя будешь. Ну, тады бедным отдашь. Прибытку всякий рад.

Вдруг раздался резкий звонок. Распутин вздрогнул. По всему, он ждал кого-то, но за разговором напрочь о том забыл. Опомнившись, он, кажется, испугался, что нас застанут вместе.

Он быстро встал и повел меня в свой кабинет, откуда сам тотчас вышел. Я слышал, как он поволочился в переднюю, по дороге налетел на тяжелый предмет, что-то уронил, выругался: ноги не держали, зато язык был боек.

Затем раздались голоса в столовой. Я прислушался, но говорили тихо, и слов я не разобрал. Столовая отделена была от кабинета коридорчиком. Я приоткрыл дверь. В двери в столовую оставалась щелка. Я увидел «старца», сидящего на том же месте, где сидел он со мной минутами ранее. Теперь с ним было семеро субъектов сомнительного вида. Четверо – с ярко выраженными семитскими лицами. Трое – блондины и удивительно друг на друга похожи. Распутин говорил с оживленьем. Посетители что-то записывали в книжечки, переговаривались вполголоса и по временам посмеивались. Ровно заговорщики какие.

Вдруг у меня мелькнула догадка. Не те ли это самые распутинские «зелененькие»? И, чем долее я смотрел, тем более убеждался, что вижу самых настоящих шпионов.

Я с отвращением отошел от двери. Захотелось вырваться прочь отсюда, но другой двери не было, меня бы тотчас заметили.

Прошла, как мне показалось, вечность. Наконец Распутин вернулся.

Он был весел и доволен собой. Чувствуя, что не в силах преодолеть отвращение к нему, я поспешно простился и выбежал вон.

Посещая Распутина, с каждым разом я все более убеждался, что он и есть причина всех бед отечества и что исчезни он – исчезнет его колдовская власть над царской семьей.

Казалось, сама судьба привела меня к нему, чтобы показать мне пагубную его роль. Чего ж мне боле? Щадить его – не щадить России. Найдется ли хоть один русский, в душе не желающий ему смерти?

Теперь уж вопрос не в том, быть или не быть, но в том, кому исполнять приговор. От первоначального намерения убить его у него дома мы отказались. Разгар войны, идет подготовка к наступлению, состояние умов накалено до предела. Открытое убийство Распутина может быть истолковано как выступление против императорской фамилии. Убрать его следует так, чтобы ни фамилии, ни обстоятельства дела не вышли наружу.

Надеялся я, что депутаты Пуришкевич и Маклаков, проклинавшие «старца» с думской трибуны, помогут мне советом, а то и делом. Я решил повидаться с ними. Казалось мне, важно привлечь самые разные элементы общества. Дмитрий – из царской семьи, я – представитель знати, Сухотин – офицер. Хотелось бы получить и думца.

Перво-наперво я поехал к Маклакову. Беседа была краткой. В нескольких словах я пересказал наши планы и спросил его мненья. От прямого ответа Маклаков уклонился. Недоверие и нерешительность прозвучали в вопросе, который он вместо ответа задал:

– А почему вы обратились именно ко мне?

– Потому что ходил в думу и слышал вашу речь.

Я уверен был, что в душе он одобрял меня. Повеленьем, однако, меня разочаровал. Во мне ли сомневался? Боялся ли опасности дела? Как бы там ни было, я скоро понял, что рассчитывать на него не придется.

Не то с Пуришкевичем. Не успел я сказать ему сути дела, он со свойственными ему пылом и живостью обещал помочь. Правда, предупредил, что Распутин охраняем денно и нощно и проникнуть к нему не просто.

– Уже проникли, – сказал я.

И описал ему свои чаепития и беседы со «старцем». Под конец упомянул Дмитрия, Сухотина и объяснение с Маклаковым. Реакция Маклакова его не удивила. Но обещал еще поговорить с ним и попытаться все же вовлечь в дело.

Пуришкевич согласен был, что Распутина следует убрать, не оставляя следов. Мы же с Дмитрием и Сухотиным обсудили и решили, что яд – вернейшее средство скрыть факт убийства.

Местом исполнения плана выбрали мой дом на Мойке.

Лучше всего подходило помещение, обустроенное мною в подвале.

Поначалу все во мне восстало: невыносимо было думать, что дом мой станет ловушкой. Кто бы он ни был, не мог я решиться убить гостя.

Друзья понимали меня. После долгих споров положили, однако, ничего не менять. Спасти родину надо было любой ценой, ценой даже и насилия над собственной совестью.

Пятым в дело мы по совету Пуришкевича приняли доктора Лазоверта. План был таков: Распутин получает цианистый калий; доза достаточна, чтобы смерть наступила мгновенно; я сижу с ним как с гостем с глазу на глаз; остальные по близости, наготове, если потребуется помощь.

Как ни обернется дело, мы обещали молчать об участниках.

Несколько дней спустя Дмитрий и Пуришкевич уехали на фронт.

Дожидаясь их возвращения, я по совету Пуришкевича снова пошел к Маклакову. Меня ждал приятный сюрприз: Маклаков запел другую песню – горячо одобрил все. Правда, когда я предложил ему участвовать лично, ответил он, что не сможет, так как в середине декабря ему, дескать, придется уехать по архиважному делу в Москву. Все ж я посвятил его в подробности плана. Выслушал он очень внимательно… но – и только.

Когда я уходил, он пожелал мне удачи и подарил резиновую гирю.

– Возьмите на всякий случай, – сказал он, улыбаясь.

Всякий раз, приходя к Распутину, я бывал сам себе отвратителен. Шел, как на казнь, так что ходить стал реже.

Незадолго до возвращения Пуришкевича и Дмитрия я все же снова зашел к нему.

Он был в прекрасном расположении духа.

– Что вы так веселы? – спросил я.

– Да дельце обделал. Теперь уж недолго ждать. Будет и на нашей улице праздник.

– О чем речь? – спросил я.

– Об чем речь, об чем речь… – передразнил он. – Забоялся ты меня и ходить ко мне бросил. А я, голубчик мой, много антиресного знаю. Так вот не расскажу, коли боишься. Всего ты боишься. А будь ты посмелей, я б те все открыл!

Я отвечал, что много занимаюсь в пажеском корпусе и только потому стал реже у него бывать. Но его на мякине было не провести.

– Знаем, знаем… Боишься, и батька с мамкой не пущают. А мамка твоя с Лизаветой подружки, так что ль? У них одно на уме: прогнать меня отседова. Ан нет, шалишь: не станут их в Царском слушать. В Царском меня слушают.

– В Царском, Григорий Ефимыч, вы совсем другой. Там вы только о Боге и говорите, за то вас там и слушают.

– А почто, родимый, мне и не говорить-то о Господе? Они люди набожные, божественное любят… Все понимают, все прощают и мной дорожат. И клеветать на меня неча. Клевещи не клевещи, они все одно не поверят. Я им так и сказал. Меня поносить, говорю, будут. Ну-к что ж. Христа тоже бесчестили. Он тоже пострадал за правду… Слушать-то они всех слушают, а поступают по веленью сердца.

Что же до самого, – продолжал разливаться Распутин, – он как уедет из Царского, так сразу и верит всем негодяям. И теперича вот он от меня аж нос воротит. Я было к нему: мол, кончать надо бойню, все люди – братья, говорю. Что француз, что немец, все одна… А он уперся. Знай твердит – «стыдно», говорит, мир подписывать. Где ж стыдно, коли речь о спасенье ближнего? И опять людей тыщами погонят на верную смерть. А это не стыдно? Сама-то государыня добрая да мудрая. А сам что? В нем от самодержца и нет ничего. Дитя блаженное, да и только. А я чего боюсь? Боюсь, почует что-нито великий князь Николай Николаич и почнет вставлять нам палки в колеса. Но он, хвала Господу, далеко, а достать оттель досель у него руки коротки. Сама поняла опасность и услала его, чтоб не мешался.

– А, по-моему, – сказал я, – большой ошибкой было снять великого князя с поста главнокомандующего. Россия боготворит его. В трудное время нельзя лишать армию любимого военачальника.

– Не боись, родимый. Коли сняли, стало быть, так надо. Так надо, стало быть.

Распутин встал и заходил взад-вперед по комнате, что-то бормоча. Вдруг он остановился, подскочил ко мне и схватил меня за руку. Глаза его странно блестели.

– Пойдем со мной к цыганам, – попросил он. – Пойдешь – все тебе расскажу, все как на духу.

Я согласился было, но тут зазвонил телефон. Распутина вызвали в Царское Село. Поход к цыганам отменялся. Распутин глянул разочарованно. Я воспользовался моментом и пригласил его в ближайший вечер к нам на Мойку.

«Старец» давно уж хотел познакомиться с моей женой. Думая, что она в Петербурге, а родители мои в Крыму, он принял приглашение. На самом деле Ирина тоже была в Крыму. Я, однако, рассчитывал, что он согласится охотнее, если понадеется ее увидеть.

Несколько дней спустя с позиций вернулись наконец Дмитрий с Пуришкевичем, и решено было, что позову я Распутина прийти на Мойку вечером 29 декабря.

«Старец» согласился при условии, что я заеду за ним и потом отвезу его обратно домой. Велел он мне подняться по черной лестнице. Привратника, сказал, предупредит, что в полночь уедет к другу.

С изумленьем и ужасом я увидел, как он сам облегчал и упрощал нам все дело.

«Подвал на Мойке – Ночь 29-го декабря»

В Петербурге я был тогда один и жил вместе с шурьями своими во дворце у великого князя Александра. Весь почти день 29 декабря я готовился к назначенным на другой день экзаменам. В перерыве поехал на Мойку сделать необходимые распоряжения.

Распутина я собирался принять в полуподвальных апартаментах, которые для того отделывал. Аркады разделили подвальную залу на две части. В большей была устроена столовая. В меньшей винтовая лесенка, о которой писал уже, уводила в квартиру мою в бельэтаж. На полпути имелся выход на двор. В столовую с низким сводчатым потолком свет проникал в два мелких оконца на уровне тротуара, выходивших на набережную. Стены и пол в помещении сложены были из серого камня. Чтобы не вызвать у Распутина подозрений видом голого погреба, пришлось украсить комнату и придать ей жилой облик.

Когда прибыл я, мастера стелили ковры и вешали портьеры. В нишах в стене уже поставили китайские красные фарфоровые вазы. Из кладовой принесли выбранную мной мебель: резные деревянные стулья, обтянутые старой кожей, массивные дубовые кресла с высокими спинками, столики, обтянутые старинным сукном, костяные кубки и множество красивых безделушек. До сих пор я в подробностях помню обстановку столовой. Шкаф-поставец, к примеру, был эбеновый с инкрустацией и множеством внутри зеркалец, бронзовых столбиков, потайных ящичков. На шкафу стояло распятие из горного хрусталя в серебряной филиграни работы замечательного итальянского мастера XVI века. Камин из красного гранита увенчивали позолоченные чаши, тарелки ренессансной майолики и статуэтки из слоновой кости. На полу лежал персидский ковер, а в углу у шкафа с зеркальцами и ящичками – шкура белого медведя.

Дворецкий наш, Григорий Бужинский, и мой камердинер Иван помогли расставить мебель. Я велел им приготовить чай на шесть персон, купить пирожных, печенья и принести вина из погреба. Сказал, что к одиннадцати ожидаю гостей, а они пусть сидят у себя, пока не позову.

Все было в порядке. Я поднялся к себе, где дожидался меня полковник Фогель для последней проверки к завтрашним экзаменам. К шести вечера мы закончили. Я отправился во дворец к великому князю Александру отужинать с шурьями. По дороге зашел в Казанский собор. Стал молиться и забыл о времени. Выйдя из собора, как показалось мне, очень вскоре, с удивлением обнаружил я, что молился около двух часов. Появилось странное чувство легкости, почти счастья. Я поспешил во дворец к тестю. Поужинал я перед возвращеньем на Мойку основательно.

К одиннадцати в подвале на Мойке все было готово. Подвальное помещение, удобно обставленное и освещенное, перестало казаться склепом. На столе кипел самовар и стояли тарелки с любимыми распутинскими лакомствами. На серванте – поднос с бутылками и стаканами. Комната освещена старинными светильниками с цветными стеклами. Тяжелые портьеры из красного атласа спущены. В камине трещат поленья, на гранитной облицовке отражая вспышки. Кажется, отрезан ты тут от всего мира, и, что ни случись, толстые стены навеки схоронят тайну.

Звонок известил о приходе Дмитрия и остальных. Я провел всех в столовую. Некоторое время молчали, осматривая место, где назначено было умереть Распутину.

Я достал из поставца шкатулку с цианистым калием и положил ее на стол рядом с пирожными. Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки, взял из нее несколько кристалликов яда, истер в порошок. Затем снял верхушки пирожных, посыпал начинку порошком в количестве, способном, по его словам, убить слона. В комнате царило молчанье. Мы взволнованно следили за его действиями. Осталось положить яд в бокалы. Решили класть в последний момент, чтобы отрава не улетучилась. И еще придать всему вид оконченного ужина, ибо я сказал Распутину, что в подвале обыкновенно пирую с гостями, а порой занимаюсь или читаю в одиночестве в то время, как приятели уходят наверх покурить у меня в кабинете. На столе мы все смешали в кучу, стулья отодвинули, в чашки налили чай. Условились, что, когда я поеду за «старцем», Дмитрий, Сухотин и Пуришкевич поднимутся в бельэтаж и заведут граммофон, выбрав музыку повеселей. Мне хотелось поддержать в Распутине приятное расположение духа и не дать ему ничего заподозрить.

Приготовленья окончились. Я надел шубу и надвинул на глаза меховую шапку, совершенно закрывшую лицо. Автомобиль ждал во дворе у крыльца. Лазоверт, ряженный шофером, завел мотор. Когда мы приехали к Распутину, пришлось пререкаться с привратником, не сразу впустившим меня. Как было условлено, я поднялся по черной лестнице. Света не было, шел я на ощупь. Дверь в квартиру отыскал еле-еле.

Позвонил.

– Кто там? – крикнул «старец» за дверью. Сердце забилось.

– Григорий Ефимыч, это я, пришел за вами.

За дверью послышалось движение. Звякнула цепочка. Заскрипел засов. Чувствовал я себя преужасно.

Он открыл, я вошел.

Тьма кромешная. Показалось, что из соседней комнаты кто-то пристально смотрит. Я невольно поднял воротник и еще ниже надвинул на глаза шапку.

– Чтой-то ты прячешься? – спросил Распутин.

– Так ведь уговор был, что никто не должен узнать.

– И то правда. Так я и словом никому не обмолвился. Даже тайных отпустил. Ну, лады, зараз оденусь.

Я вошел за ним в спальню, освещенную одной лампадкою у икон. Распутин зажег свечу. Кровать, как я заметил, была разостлана.

Верно, ожидая меня, он прилег. У кровати на сундуке лежали шуба и бобровая шапка. Рядом валенки с галошами.

Распутин надел шелковую рубашку, расшитую васильками. Опоясался малиновым шнурком. Черные бархатные шаровары и сапоги были с иголочки. Волосы прилизаны, борода расчесана с необычайным тщаньем. Когда он приблизился, от него пахнуло дешевым мылом. Видно было – к нашему вечеру он старался, прихорашивался.

– Ну что, Григорий Ефимыч, нам пора. За полночь уже.

– А цыгане? К цыганам поедем?

– Не знаю, может быть, – отвечал я.

– У тебя никого нынче? – спросил он с некоторой тревогой.

Я успокоил его, обещав, что неприятных людей он не увидит, а матушка в Крыму.

– Не люблю я твою матушку. Она меня, знаю, не терпит.

Ну, ясно, Лизаветина подружка. Обе клевещут на меня и козни строят. Царица сама мне сказала, что они врагини мои заклятые. Слышь, нынче вечером Протопопов у меня был, никуда, грит, не ходи. Убьют, грит, тебя. Грит, враги худое затеяли… Дудки! Не родились еще убивцы мои… Ладно, хватит балакать… Идем, что ль…

Я взял с сундука шубу и помог ему надеть ее.

Невыразимая жалость к этому человеку вдруг охватила меня. Цель не оправдывала средства столь низменные. Я почувствовал презрение к самому себе. Как мог я пойти на подобную гнусность? Как решился?

С ужасом посмотрел я на жертву. «Старец» был доверчив и спокоен. Где ж его хваленое ясновидение? И что толку прорицать и читать в чужих мыслях, если ловушки самому себе разглядеть не умеешь? Словно сама судьба ослепила его… чтобы свершилось правосудие…

И вдруг предстала предо мной жизнь Распутина во всей ее мерзости. И сомнений моих, и угрызений как не бывало. Вернулась твердая решимость довершить начатое.

Мы вышли на темную лестницу. Распутин закрыл дверь.

Снова послышался скрип засова. Мы очутились в кромешной тьме.

Пальцы его судорожно вцепились мне в руку.

– Так надежней идтить, – шепнул «старец», увлекая меня вниз по ступенькам.

Пальцы его больно сжимали мне кисть. Хотелось закричать и вырваться. В голове у меня помутилось. Не помню, что он сказал, что я ответил. Хотелось в тот миг одного: выйти скорей на волю, увидеть свет, не чувствовать больше этой страшной руки в своей.

На улице паника моя прошла. Я вновь обрел хладнокровие.

Мы сели в автомобиль и поехали.

Я оглянулся проверить, нет ли филеров. Никою. Всюду пусто.

Кружным путем добрались мы до Мойки и въехали во двор, подкатив к тому же крыльцу.

Войдя в дом, услыхал я голоса друзей и веселые куплеты. Крутили американскую пластинку. Распутин насторожился.

– Что это? – спросил он. – Праздник у вас, что ль, какой?

– Да нет, у жены гости, скоро уйдут. Пойдемте пока в столовую, выпьем чаю.

Спустились. Не успев войти, Распутин скинул шубу и с любопытством стал озираться. Особенно привлек его поставец с ящичками. «Старец» забавлялся как дитя, открывал и закрывал дверцы, рассматривал внутри и снаружи.

И последний раз попытался я уговорить его уехать из Петербурга. Отказ его решил его судьбу. Я предложил ему мина и чая. Увы, не захотел он ни того, ни другого. «Неужели почуял что-нибудь?» – подумал я. Как бы там ни было, живым ему отсюда не выйти.

Мы сели за стол и заговорили.

Обсудили общих знакомых, не забыли и Вырубову. Вспоминали, разумеется, Царское Село.

– А зачем, Григорий Ефимыч, – спросил и, – приезжал к вам Протопопов? Заговор подозревает?

– Ох, да, голубчик. Говорит, речь моя простая многим покоя не дает. Не по вкусу вельможам, что суконное рыло в калашный ряд лезет. Завидки их берут, вот и злятся, и пужают меня… А пущай их пужают, мне не страшно. Ничего они мне не могут. Я заговоренный. Меня уж скоко раз убить затевали, да Господь не давал. Кто на меня руку поднимет, тому самому не сдобровать.

Слова «старца» гулко-жутко звучали там, где ему предстояло принять смерть. Но я уж был спокоен. Он говорил, а я одно думал: заставить его выпить вина и съесть пирожные.

Наконец, переговорив свои любимые разговоры, Распутин попросил чаю. Я скорей налил ему чашку и придвинул печенье. Почему печенье, неотравленное?..

Только после того я предложил ему эклеры с цианистым калием. Он сперва отказался.

– Не хочу, – сказал он, – больно сладкие.

Однако взял один, потом еще один… Я смотрел с ужасом. Яд должен был подействовать тут же, но, к изумлению моему, Распутин продолжал разговаривать, как ни в чем не бывало.

Тогда я предложил ему наших домашних крымских вин. И опять Распутин отказался. Время шло. Я стал нервничать. Несмотря на отказ, я налил нам вина. Но, как только что с печеньем, так же бессознательно взял я неотравленные бокалы. Распутин передумал и бокал принял. Выпил он с удовольствием, облизнул губы и спросил, много ль у нас такого вина. Очень удивился, узнав, что бутылок полные погреба.

– Плесни-ка мадерцы, – сказал он. Я хотел было дать ему другой бокал, с ядом, но он остановил:

– Да в тот же лей.

– Это нельзя, Григорий Ефимыч, – возразил я. – Вина смешивать не положено.

– Мало что не положено. Лей, говорю…

Пришлось уступить.

Все ж я, словно нечаянно, уронил бокал и налил ему мадеры в отравленный. Распутин более не спорил.

Я стоял возле него и следил за каждым его движением, ожидая, что он вот-вот рухнет…

Но он пил, чмокал, смаковал вино, как настоящие знатоки. Ничто не изменилось в лице его. Временами он подносил руку к горлу, точно в глотке у него спазма. Вдруг он встал и сделал несколько шагов. На мой вопрос, что с ним, он ответил:

– А ничего. В горле щекотка.

Я молчал ни жив ни мертв.

– Хороша мадера, налей-ка еще, – сказал он.

Яд, однако, не действовал. «Старец» спокойно ходил по комнате.

Я взял другой бокал с ядом, налил и подал ему.

Он выпил его. Никакого впечатленья.

На подносе оставался последний, третий бокал.

В отчаянье я налил и себе, чтобы не отпускать Распутина от вина.

Мы сидели друг против друга, молчали и пили.

Он смотрел на меня. Глаза его хитро щурились. Они словно говорили: «Вот видишь, напрасны старанья, ничего-то ты мне не сделаешь».

Вдруг на лице его появилась ярость.

Никогда прежде не видал я «старца» таким.

Он уставился на меня сатанинским взглядом. В этот миг я испытал к нему такую ненависть, что готов был броситься задушить его.

Мы молчали по-прежнему. Тишина стала зловещей. Казалось, «старец» понял, зачем я привел его сюда и что хочу с ним сделать. Точно шла меж нами борьба, немая, но жуткая. Еще миг – и я бы сдался. Под его тяжелым взором я стал терять хладнокровие. Пришло странное оцепенение… Голова закружилась…

Когда я очнулся, он все так же сидел напротив, закрыв лицо руками. Глаз его я не увидел.

Я успокоился и предложил ему чаю.

– Лей, – сказал он глухо. – Пить хочется.

Он поднял голову. Глаза его были тусклы. Казалось, он избегал смотреть на меня.

Пока я наливал чай, он встал и снова стал ходить взад-вперед. Заметив на стуле гитару, он сказал:

– Сыграй, что ль, веселое. Я люблю, как ты поешь.

В этот миг мне было не до пенья, тем более веселого.

– Душа не лежит, – сказал я.

Однако ж взял гитару и заиграл что-то лирическое.

Он сел и стал слушать. Сперва внимательно, потом опустил голову и смежил веки. Казалось, задремал.

Когда я окончил свой романс, он раскрыл глаза и посмотрел на меня с грустью.

– Спой еще. Ндравится мне это. С чувством поешь.

И я опять запел. Голос был словно чужой.

Время шло. На часах – половина третьего ночи… Два часа уже длится этот кошмар. «Что будет, – подумал я, – если нервы сдадут?»

Наверху, кажется, начали терять терпенье. Шум над головой усилился. Не ровен час, товарищи мои, не выдержат, прибегут.

– Что там еще такое? – спросил Распутин, подняв голову.

– Должно быть, гости уходят, – ответил я. – Пойду посмотрю, в чем дело.

Наверху у меня в кабинете Дмитрий, Сухотин и Пуришкевич, едва я вошел, кинулись навстречу с вопросами.

– Ну, что? Готово? Кончено?

– Яд не подействовал, – сказал я. Все потрясение замолчали.

– Не может быть! – вскричал Дмитрий.

– Доза слоновья! Он все проглотил? – спросили остальные.

– Все, – сказал я.

Посовещались наскоро и решили, что сойдем в подвал вместе, кинемся на Распутина и задушим. Мы стали спускаться, но тут я подумал, что затея неудачна. Войдут незнакомые люди, Распутин перепугается, а там Бог весть на что этот черт способен…

С трудом убедил я друзей дать мне действовать одному.

Я взял у Дмитрия револьвер и сошел в подвал.

Распутин сидел все в том же положенье. Голову он свесил, дышал прерывисто. Я тихонько подошел к нему и сел рядом. Он не реагировал. Несколько минут молчания. Он с трудом поднял голову и посмотрел на меня пустым взглядом.

– Вам нездоровится? – спросил я.

– Да, голова тяжелая и в брюхе жжет. Ну-ка, налей маленько. Авось, полегчает.

Я налил ему мадеры, он выпил залпом. И сразу ожил и повеселел. Он явно был в полном сознании и твердой памяти. Вдруг он предложил ехать к цыганам. Я отказался, сказав, что уж поздно.

– Ниче не поздно, – возразил он. – Они привычные. Иной раз до утра меня ждут. Однажды в Царском с делами засиделся… или что ль, о Боженьке растабарывал… Ну, так и махнул к ним на автомобиле. Плоти грешной тоже отдых надобен… Нет, скажешь? Душа-то, она Божья, а плоть – человечья. Так-то вот! – добавил Распутин, озорно подмигнув.

И это говорит мне тот, кому я скормил громадную дозу сильнейшего яда! Но особенно потрясло меня доверие Распутина. Со всем своим чутьем не мог он учуять, что вот-вот умрет!

Он, ясновидец, не видит, что за спиной у меня револьвер, что вот-вот я наведу его на него!

Я машинально повернул голову и посмотрел на хрустальное распятие на поставце, потом встал и подошел ближе.

– Что высматриваешь? – спросил Распутин.

– Нравится мне распятие, – отвечал я. – Прекрасная работа.

– И впрямь, – согласился он, – хороша вещица. Дорого, я чай, стоила. Сколько дал за нее?

С этими словами он встал, сделал несколько шагов ко мне и, не дожидаясь ответа, добавил:

– А по мне, шкапец краше. – Он подошел, открыл дверцы и стал рассматривать.

– Вы, Григорий Ефимыч, – сказал я, – лучше посмотрите на распятие и Богу помолитесь.

Распутин глянул на меня удивленно, почти испуганно. В глазах его я увидел новое, незнакомое мне выраженье. Была в них покорность и кротость. Он подошел ко мне вплотную и заглянул в лицо. И словно увидел в нем что-то, чего не ожидал сам. Я понял, что настал решающий момент. «Господи, помоги!» – сказал я мысленно.

Распутин все так же стоял предо мной, неподвижно, ссутулившись, устремив глаза на распятье. Я медленно поднял револьвер.

«Куда целиться, – подумал я, – в висок или в сердце?»

Дрожь сотрясла меня всего. Рука напряглась. Я прицелился в сердце и спустил курок. Распутин крикнул и рухнул на медвежью шкуру.

На миг ужаснулся я, как легко убить человека. Одно твое движенье – и то, что только что жило и дышало, лежит на полу, как тряпичная кукла.

Услыхав выстрел, прибежали друзья. На бегу они задели электрический провод, и свет погас. Во тьме кто-то налетел на меня и вскрикнул. Я не сходил с места, боясь наступить на труп. Свет, наконец, наладили.

Распутин лежал на спине. Временами лицо его подергивалось. Руки его свело судорогой. Глаза были закрыты. На шелковой рубашке – красное пятно. Мы склонились над телом, осматривая его.

Прошло несколько минут, и «старец» перестал дергаться. Глаза не раскрылись. Лазоверт констатировал, что пуля прошла в области сердца. Сомнений не было: Распутин мертв. Дмитрий с Пуришкевичем перетащили его со шкуры на голый каменный пол. Мы потушили свет и, замкнув на ключ подвальную дверь, поднялись ко мне.

Сердца наши были полны надежд. Мы твердо знали: то, что сейчас случилось, спасет Россию и династию от гибели и бесчестья.

Согласно плану, Дмитрий, Сухотин и Лазоверт должны были изобразить, что отвозят Распутина обратно к нему домой, на случай, если все же была за нами слежка. Сухотин станет «старцем», надев его шубу и шапку. С двумя провожатыми «старец»-Сухотин уедет в открытом автомобиле Пуришкевича. На Мойку они вернутся в закрытом моторе Дмитрия, заберут труп и увезут его к Петровскому мосту.

Мы с Пуришкевичем остались на Мойке. Пока ждали своих, говорили о будущем России, навсегда избавленной от злого ее гения. Могли ль мы предвидеть, что те, кому развязали мы руки, в этот исключительно благоприятный момент не захотят или не смогут и пальцем пошевелить!

За разговором появилось вдруг во мне смутное беспокойство. Неодолимая сила повела меня в подвал к мертвецу.

Распутин лежал там же, где мы положили его. Я пощупал пульс. Нет, ничего. Мертв, мертвей некуда.

Не знаю, с чего вдруг я схватил труп за руки и рванул на себя. Он завалился на бок и снова рухнул.